平安時代前期に完成した『延喜式』から歳事ごとの行事を抜萃して記したものを『年中行事記』と申します。この書には宮中の行事に加えて民間の風習についてもしるされており、「年中行事」と言えば宮中・民間の区別なく季節ごとの営みの全般を示す言葉となっております。

中世には、年中行事とその故実のみならず、四季折々の風物やその解説なども盛り込んでさらに幅広い分野を扱うものが編まれるようになり、中国の同類の書物に倣って「歳時記」と総称されるようになりました。とくに連歌の世界でもこの書は重視され、江戸時代の俳諧連歌の流行とともにあまたの歳時記が生まれました。そしてこれらが民間にもひろく受け容れられたことから、年中行事は日本の季節感のみならず美意識や生活感情をも伺い知ることのできるものとなっております。

有職の世界でも年中行事は大きな意味を持っております。伝統の年中行事は、その行事の内容はもとより、時代背景による営みの移り変わりなども知ることで、はじめてその本質が理解できるものでございます。

宮中の行事を中心として、四季を通じた伝統の年中行事の一端を御紹介いたします。

正月の年中行事

左儀杖(さぎちょう)

年はじめの年中行事

いわゆる、「どんど焼き」の起源 その一

正月明けに注連縄(しめなわ)などを焼く行事、俗に言う「どんど焼き」は、どのようにして始まったのでしょうか。

この行事のルーツは、平安時代の「三毬杖(さぎちょう)」にさかのぼります。これは「三毬打」あるいは「左義長」・「三元打」などとも書き、また「とうど」・「とんど」などとも呼ばれます。地方では、「三九郎」(信濃)、「ほっけんぎょう」(九州)、「おんべ焼き」(駿河)などの名でも呼ばれます。

「三毬杖」とは、鎌倉時代の『弁内侍日記(べんのないしにっき)』によれば、もともとは3本の「毬杖」を焼いたところからの名称とされます。「毬杖(ぎっちょう)」というのは色糸で飾った槌型の杖で、古くは正月にこれで木製の玉を打って遊びました。ちょうどホッケーのような競技で、南九州などには最近も正月の風俗として残っています。また左利きのことを「左ぎっちょ」というのもこれに関係があると言われます。

後には松飾りを焼く行事へと変化し、室町時代前期の応永年間 (1394-1428) では門松の松と竹とを焼きましたが、室町後期の大永年間 (1521-1528) になると竹のみを焼くようになったようです。

いわゆる、「どんど焼き」の起源 その二

民間の行事としては、竹3本に扇を吊り、縄を巻いて、竹の中に書初め・門松・注連縄を入れて焼くようになりました。さらに、これを焼いた灰で粥を煮たり餅を焼いたりもします。竹を焼くときには、中に入れておいた書初めが高く舞い上がるのをよしとしたものです。

いっぽう、江戸時代の宮中では「御吉書三毬杖」と称して、正月15日の行事となりました。これは正月2日に天皇が御書き初めあそばした宸翰(しんかん)を焼くもので、

はじめ清涼殿(せいりょうでん)東庭、後には小御所東庭で、次のように行われました。

・山科家より、竹1本と扇との献上がある。

・御吉書を勾当内侍(こうとうのないし)が硯蓋に入れ、御簾の下から出す。

・蔵人(くろうど)がこれをお受けし、修理(すり)職(しき)に渡す。

・修理はこれを牛飼童(うしかいわらわ)に渡し、牛飼が竹製の三毬杖に入れる。

・蔵人が燭台を修理職に渡し、修理が三毬杖に点火する。

・このとき牛飼仕丁は「とうどやとうど」と囃す。

・後、蔵人所より竹2本を献上し、上記の次第を2度繰り返す。

*この間、天皇は簾中で御覧ある。

上記式次第のうち、牛飼の唱えるはやしことば「とうどやとうど」は

「たふとやたふと (尊や尊)」の転訛したもので、

これが後の「どんど焼き」の語源ともなったもののようです。

この行事の後、正月17・18日のいずれか(後に17日に固定)にも今一度この行事があり、このときは陰陽師(おんみょうじ)と鬼の行列が庭に練り込みます。その行列とは、「松明・笛・小鼓(2人)・綾織・児(2人)・舞鬼(2人)・太鼓(2人)・後見」となります。

四方拝(しほうはい)

宮内庁書陵部蔵

天皇が元旦の寅の刻(午前4時ごろ)に天地・四方・山陵を拝して、年災を祓い、五穀豊穣と皇位の長久を祈る行事です。平安時代初期に始まり、寛平二年(890)から恒例化されたといわれます。

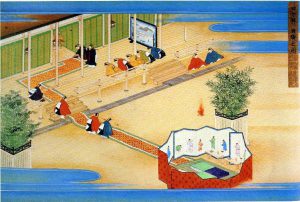

古くは天皇の常の御殿である清涼殿(せいりょうでん)の東庭で行われ、図はこの様子を写したものです。左上の柱の陰に顔が隠れているのが天皇で、「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)」という天皇だけの束帯装束が見えます。そのすぐ前にいるのが蔵人頭(くろうどのとう)で、「御草鞋(そうがい)」という履き物を差し出しており、その次には近衛中将(このえのちゅうじょう)が御剣を捧げ持っています。寅の刻といえば図とは違って実際にはまだ暗いので、四方拝の座まで敷かれた「筵道(えんどう)」を殿上人(てんじょうびと)が紙燭(しそく)という灯りで照らしています。庭には、漢竹(かわたけ図の・左側)と呉竹(くれたけ)の間に唐人打毬(とうじんだきゅう)の図を描いた大宋(たいそう)屏風がめぐらされ、中に両面の短畳で三つの座が設けられています。図の上の方に見える青い畳は実際には北西側に置かれていることになりますが、まずここで北斗七星を拝します。次に図の右側、実際には北東側の紫の褥(にく=しとね)の座で天地四方を拝します。さらに図の下側、実際には南東側の青畳の座で山陵を拝するのです。このほか、張りめぐらされた屏風の中には、北向きに燈台と机を置き、机にはお香と花が供されてあるのが見えます。

もともとは中国から伝わった儀式で、『公事根源(くじこんげん)』という書物には「昔は殿上の侍臣なども四方拝はしけるにや、近頃は内裏・仙洞・摂政・大臣等の外は、さることもなきなり」とありますので、はじめは臣下の人々もそれぞれ自宅で行っていたようです。

現在も行われている行事で、装束は昔のままですが、場所は皇居の神嘉殿の南庭に変わりました。

白馬節会(あおうまのせちえ)

宮内庁書陵部蔵

正月七日午後、天皇が内裏の正殿である紫宸殿で白馬を見る行事です。これも平安初期に始まったものと考えられています。

本来は読みのとおり「青馬節会」でした。「青馬」とは純白でも黒でも栗色でもない、灰色がかった毛並みの馬を言ったもののようです。「青」は「春」の色であり、馬は大陸の考え方では「陽獣」でしたので、春のはじめである正月に「青」い馬を見ると一年の邪気を祓い除くという大陸の伝説から起こったものと考えられています。後に白馬に変わりましたが、読み方だけは古いものが残っています。馬の毛並みが変わった理由ははっきりしませんが、この変化は平安中期、国風文化の盛んになったころであり、それまでの中国文化の影響が薄れて、日本独自の白色に対する神聖感から白馬を用いるようになったとも言われています。

さて、節会の当日、紫宸殿に参列者が揃うと、左右の近衛大将(このえのたいしょう)が節会用の馬を天皇に奏聞し、紫宸殿に向かって右側(図では見えません)の日華門から入った白馬が左側(左の図に見えています)の月華門に渡ります。図はちょうどそのときの様子を写したものです。馬の列は儀仗としての近衛府の武官が先導します。これに左右の「馬寮(めりょう)」の長官が続きます。そのあとにいよいよ、下役に口を取られた左馬寮の白馬と官人、同様に右馬寮の白馬と官人が続き、しんがりに近衛武官がついています。紫宸殿の階(きざはし)の下には左右の近衛の中将以下が控えています。

宮内庁書陵部蔵

馬が渡り終えると、宴がはじまります。左図の右上には、その宴席に奉仕する采女(うねめ)四人が控えており、その少し奥の南庇(みなみびさし)には節会用の鳳をかたどった酒瓶の準備がしてあります。右図左上で殿上の奥まったところに天皇の座がありますが、その前にはすでに台盤(だいばん)というお膳がしつらえてあります。図ではよく見えませんが、殿上で背中になっている大臣以下の前にも台盤は用意されているのです。右図の右下には、宴席で三献の後に行われる舞楽(ぶがく)の舞台が見えます。ここではめでたい五曲が舞妓によって舞われます。

馬については、『公事根源』に「此馬の事、禮記に春を東郊に迎へて青馬七疋(ひき)を用ゐるとあり、七は小陽の数、正月は小陽の月なり(中略)今の節会には三七二十一疋をひかるる也、是れ三は陽にかたどり、七は七日にあつる由、寛平の御記に載せられたり云々」と見え、また『江家次第(ごうけしだい)』には「件ノ馬ハ本必ズ二十一疋ナリ、毎年左右馬寮各十疋之(これ)ヲ進メ、其ノ残リ一疋ハ之ヲ余馬ト称シテ、隔年両寮之ヲ進ム」とあります。つまり、もともとは左馬寮・右馬寮からそれぞれ10頭ずつに、左右の馬寮から毎年交替で1頭を足して、21頭もの馬が列を組んだことがわかります。しかし、この儀式が1468年に応仁の乱でいったん途絶え、明応元年(1492)に復興されたあとは、左右の馬寮から各1頭に減ってしまったということです。

二月の年中行事

追儺(ついな)・節分

◆節分と豆まき

「節分」とは「季節の変わり目」という意味で、もともとは立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれの前日のことを言ったのですが、現在ではもっぱら立春の前日を言うようになっています。

平安時代の節分には特別の行事はなかったようですが、わずかに「方違〔かたたがえ〕」をした記録が残っており、これは節分が「厄を祓うべき日」と考えられていた証と考えられます。

中国ではこの日、人に疫をもたらす鬼を追って、来たるべき春に福を求める風俗がありました。「桃の弓に棘〔よもぎ〕の矢」を射て、五穀・小豆、ときに小石をも撒いたといいます。これが現代日本で行われる豆まきの起源のようです。

春を迎えるにあたって鬼を追う行事は、わが国では宮中の「追儺〔ついな〕」の行事として、大晦日に行われたものに起源を見ることができます。これには新年を迎える準備の意味がありましたが、陰暦の正月は立春とも日が近いために、室町時代のころから、春を迎える立春の前日、つまり節分の行事となってゆきました。(この事情については、項を改めて御説明しましょう。)はじめは「追儺」と同じように、「桃弓・葦矢」を持った公卿〔くぎょう=上級貴族〕が大舎人〔おおとねり=宮中の雑役係の役人〕の扮する鬼を追うものでした。しかし、『看聞御記』という書物の応永32年(1425)1月8日の条に「女官・御所侍が大豆を打った」と見えていることから、応永年間(1394-1428)のころには宮中で節分に豆を撒くことが始まっていたことがわかります。厄払いに米を撒くというのは日本古来の風俗ですが、豆を撒くようになったのは、この室町時代に中国大陸でも行われていた風俗を模したものと考えるのが妥当でしょう。

また、年齢の数だけ豆を食べるという風俗もありますね。この起源には、次のようなものが考えられます。『古事記』などの日本の神話によると、身の不浄や罪悪を祓うために身に着けていた衣服を捨てるという風俗が、古くから日本にあったことがわかります。これが節分の厄払いの風俗と結びついて、節分の日に自分の衣服を街路に棄てることで厄を祓うことがありました。さらに、こうして捨てた衣服が乞食者への施しとなることから、ついには自分の年齢の数の銭を包んで落とすことにもなりました。後水尾院当時には、天皇は御年の数だけの豆と鳥目〔ちょうもく=銭〕とを包んだものを撫物〔なでもの=厄払いのために身の厄を移して捨てるもの〕とされて、これを勾当内侍〔こうとうのないし〕に渡すと、勾当内侍は後を顧みないようにしながらこれを持って退くとあります。このあたりが年齢の数だけ豆を食べるという風俗に繋がるものと考えられます。(なお、「勾当内侍」とは掌侍〔ないしのじょう=内侍の三等官〕の首位で、「長橋局」などとも呼ばれ、奏請や伝宣を司った女官のことです。)

◆「追儺」から「節分」へ

世界の暦法を大別すると、太陽暦・太陰暦・太陰太陽暦の3種に分けることができます。日本の旧暦と言われるものは「太陰太陽暦」で、太陰すなわち月の運行をもとに1ヶ月を定めて太陽の運行で1年の長さを修整するものです。中国から伝わった暦法を日本で発展させ、とくに江戸時代天保のころに定められた「天保暦」は世界史上において最も精密との見方もあるほどのものでした。しかし、明治6年(1873)に、ヨーロッパ列強諸国に追従しようとする日本政府は、西洋の文明を摂取しようと太陽暦を採用することになりました。(この背景には月給制を採用した政府の財政の苦しさを救うための裏話もあるのですが、それはまたの機会に。)ちなみに、太陰太陽暦には日本暦のもとになった中国暦のほかにユダヤ暦やギリシャ暦があり、太陰暦にはイスラム暦があります。

さて、今日わが国に行われている年中行事のほとんどは、旧暦すなわち太陰太陽暦の時代に生まれたものであることを忘れてはなりません。たとえば、旧暦の正月という月は、新暦すなわち太陽暦に直すと2月の上旬から中旬に当たることとなります。(台湾などでは現在も旧暦の正月を盛大に祝っています。)このころに正月を考えることによってはじめて「正月から春が始まる」という実感が湧き、「新春」という言葉が新年の挨拶に使われるものであることがよくわかるわけです。

また、旧暦の「元旦」はかならず「新月」の日になりますが、「立春」などの「二十四節気」は太陽の運行をもとにしていますから、「立春」と「元旦」は少しずれることが多く、旧暦では年内の12月中に「立春」やその前の「節分」の日があることも珍しくありませんでした。一方、前に述べたように、宮中では新年を迎えるにあたって大晦日に「追儺〔ついな〕」の行事が行われました。「大晦日」は「立春前日の節分」と日にちがたいへん近いために、魔除け・厄払いの行事の共通性からいつしか混同されて、民間においては節分に豆を撒いて鬼を追うという行事になっていったもののようです。

「鬼」というのは「隠〔おん〕」を「おに」と読んだのが語源だという説があります。(ちょうど「stick」が「ステッキ」、「ink」が「インキ」と発音されるようなものです。)「隠」は「見えないもの」という意味であり、人に悪いことをもたらすものとされました。もともと中国で言う「鬼」とは「死者の霊魂」のことでした。人が死ぬことを「鬼籍に入る」といったりもします。ところが、陰陽道(おんみょうどう)では北東すなわち「丑寅〔ちゅういん〕」の方角をこの「鬼」が出入りする門としたことから、北東のことを「鬼門」と呼びます。そして、「丑寅」は日本では「うしとら」と読まれたことから、日本では鬼は「牛の角を生やし、虎の皮を着ている」という姿で表現されるようになりました。

三月の年中行事

ひな祭り・上巳(じょうし)の節句

◆ひなまつり

3月3日はおなじみの「ひなまつり」の日です。

日本では7世紀ごろからワラを人のかたちにしたものでからだを撫でるようにして自分のケガレ(悪いもの)をそれに移し、水に流してケガレを捨てる風習がありました。これを「撫で物」「形代〔かたしろ〕」と呼びましたが、後の雛人形の起源となってゆくもののひとつです。

『源氏物語』・『紫式部日記』・『枕草子』などの平安中期の宮中や公家の風俗を伝える作品に、「ひゝな」の字が見えます。「ヒヒナ」とは「雛形」を意味し、「小さくて愛らしい」といったニュアンスがあります。もともとはその名のとおり「ままごと」のような純然たる遊びに供する人形でした。

しかし、やがて14世紀以降になると、3月3日に人形を贈ることが始まります。そして、この人形をその夜に枕元に置いて眠ると、身にふりかかるケガレを人形が代わりにとってくれると考えられるようになりました。そこで翌朝にはそのケガレた人形を寺に持っていって、ケガレを除くようにしてもらうようになったのです。この習慣のはじまりには「上巳」の風習が影響していると見られます。

もともとは粗末な物であった水に流す人形と、遊びに用いる人形とが、しだいに混同されるようになってゆきます。こうして3月3日の「雛人形」は、遊びの要素も残しつつ、翌年もまた用いられるようになっていったのです。こうして「ひなまつり」の風俗が生まれたと考えられています。

◆雛人形

雛人形には立ったものと坐ったものとがありますが、立ち雛のほうが古かったようで、坐り雛は装飾の要素が強まってから一般化したのではないかと見られています。

3月3日に贈答に用いられた雛人形は、「夫婦びな」の形式でした。これは公家の姫が「着せ替え人形」として遊ぶのにも使われました。雛の着るものは、「束帯」・「直衣」・「小直衣」・「狩衣」や「唐衣・裳(十二単)」・「小褂」などといった実際の宮廷装束を忠実にかたどったものでした。

こういった雛人形は、とくに宮中の服装のことを司った高倉家の名にちなんで『高倉雛』と呼ばれたり、宮中の服飾の伝統に忠実であるという意味で『有職雛』と呼ばれたりします。写真の雛は、その高倉家に江戸時代から伝えられるもので、まさに『高倉雛』の典型といえるものです。

江戸時代の享保年間(1716-1736)ごろから江戸では段に飾る雛の形式が起こりました。これらの人形の装束は、有職故実の本格からはずれた形式のものも珍しくありませんが、装飾性という面ではきらびやかです。

ただしこれも一般の風俗ではなく、上級の武士や裕福な町人の家を中心として行われたことのようです。京都の天皇家や公家の社会では、このころでも段に飾るのではなく昔ながらに床や畳の上に置くのが普通で、また人形の装束にもその家にふさわしいものを仕立てました。

「お内裏さま」と「お雛さま」の並べ方についても、面白いことがあります。もともと日本では「左が上位」でした。(たとえば、「左大臣」のほうが「右大臣」よりも格上でした。)雛人形も男性上位の考え方から「男は女の左側」に並べていたので、伝統的には向かって右側に男雛を、向かって左側に女雛を飾りました。ところが、明治維新にともなって西欧の文物を輸入する際に、ヨーロッパの「右が上位」の発想の影響で雛人形の並べ方も逆になり、現在では向かって左側に男雛を飾ることが普通になっています。でも、関西では今でも伝統的な並べ方をしている家々も多いようです。

◆上巳

3月3日は、ふるくは「上巳〔じょうし〕の節句」と言いました。(「巳」は訓よみでは「み」ですが、音よみでは「シ」となります。)

旧暦では、一日ごとに「干支〔えと〕」の名をあてていました。1ヶ月を30日として十二支をあててゆくと、「巳」なら「巳」の日は一ヶ月に2~3回めぐってくることになりますので、3月で最初に「巳」にあたる日を「上巳」といいます。この日は古くは一年のうちでも陰の極まる悪い日であると信じられていました。ですから、紀元前の古代中国では、この不祥の日に水辺に出て、口をすすぎ手を洗う風習があり、これがもととなって、3世紀ごろになると上巳の行事はもっぱら3月3日に行われるようになりました。

一方、中国では奇数の重なりを吉と考える習慣もありました。そこで、3月3日に水辺に出るのは、もともとはケガレを捨てる意味だったものが、いつしかみやびな遊びに一日を過ごすという風習に変わってゆきました。

なお、西暦2000年の暦では、旧暦すなわち太陰太陽暦の3月3日は新暦すなわち太陽暦では4月7日に、また旧暦の上巳は新暦では4月5日にあたります。「桃」の節句といい、「水辺で遊ぶ」風習といい、伝統的な行事はやはり旧暦で考えてはじめて季節感と結びつくことが実感されます。

曲水の宴(ごくすいのえん)

森田曠平『曲水の宴』1970年 (C)山種美術館名品図録

古代に禁中で行われた行事です。ふつうは「ごくすいのえん」と読んでいますが「きょくすいのえん」とも言います。また一名を「流觴曲水〔りゅうしょうきょくすい〕」などとも言いました。

この宴は、庭園を曲がりくねって流れる水のほとりに坐り、水にお酒の盃を浮かべ、流れてくる盃が自分の前を通り過ぎないうちに詩歌を詠むというものです。詩歌と音楽が一体となった、春の一日を優雅に過ごす娯楽行事です。

陰暦の3月はじめといえば現在の4月の上旬から中旬ごろにあたり、ちょうど桜の花の時期でもありますから、平安時代には花見の宴を兼ねることもあったようですが、本来は、わが国の民間の流水に関する風俗が、中国から渡来した「上巳」の行事の影響を受けて洗練され、宮中に入ったもののようです。

わが国での曲水の宴の起源としては、『日本書紀』によれば、顕宗帝元年~3年(485-487)の3月上巳の日に後苑にて曲水宴が行われたというのが、大陸から伝わった年中行事として記録に残る最も古いものとされ、後の聖徳太子もこれを行ったといいます。また、『万葉集』十九には天平勝宝2年(750)3月3日の大伴家持のやしきで行われた曲水の宴の歌があり、早くから私的な開催もあったことがわかります。

平安朝にはいると場所を内裏に移し、清涼殿〔せいりょうでん〕の御溝水〔みかわみず〕に盃を流すこととなります。『西宮記』(源高明)によれば、このころまでにはすでに音楽を演奏することもあったようです。その後、桓武天皇の皇子だった平城帝の時代には一時廃されましたが、非公式にはたびたび催されたらしく、その次の嵯峨帝によって再び復活されたのち、村上帝のころには盛んに行われました。やがて摂関時代に入ると公家のやしきでも盛大に催されるようになります。

曲水の宴は、武士の世である鎌倉時代にはいったん中絶してしまいますが、江戸時代以降になると私的に試みる人も往々あるようになり、岡山後楽園や大谷派本願寺などでのものが知られています。

現在では珍しい行事となっていますが、福岡の太宰府天満宮のものは有名です。

五月の年中行事

端午の節句

◆「端午」とは

「端午」の「端」とは、「端緒」などに見られるように「初め」の意です。また「午」とは、十二支による「午(うま)の日」のことです。現代の日本で十二支といえば「年」に当てるのがふつうですが、中国では「月」や「日」にも十二支を割り当てます。もとは陰暦で毎月の「初めの午」の日を「端午」と言ったのですが、月としては5月が「午の月」なので、「端午」の中でも5月の端午をとくに重視しました。

中国には、この世の万物は「陰・陽」の二大元素のさまざまな組合せでできているとする、いわゆる陰陽二元論があります。この陰陽説では、5月は陽が極まってかえって陰を生ずる月とされ、午の日はさらにそれが極まる「不祥の日」として忌まれました。このため、蘭湯に浴し、薬草として蓬や菖蒲を採って、身の汚れを避けたといいます。

のち、紀元前3世紀の三国時代の魏のころ、「午」と「五」との音が通ずることから、端午の節句の行事を行うのはもっぱら5月5日となり、これが日本にも伝えられました。ところが日本では偶数よりもむしろ奇数が吉とされたので、端午の節句は盛んな年中行事となったのです。

◆端午の節句にまつわる植物

◇菖蒲のこと

菖蒲は日本では古く「あやめ」と言いました。花菖蒲や杜若(かきつばた)と近縁ですからこれらと混同されやすいのですが、じつは花らしい花がつかない宿根草、葉は剣のように細長くとがっています。この草は香りが高いために、古代中国では仙草・薬草とされ、蓬などと一緒に端午の節句の厄除けに用いられました。また跡に述べる競漕の風俗の影響もあってか、人々が競って菖蒲を採る風が起こります。この風俗は、日本にも推古天皇のころに伝わって、当時は「薬猟(くすりがり)」と呼ばれていました。

端午の節句の風俗としては、軒端に菖蒲を葺き並べて厄除けとしたのがよく知られていますが、他にも以下のように端午にはさまざまに菖蒲を用いたものでした。

まず、奈良時代ごろにはすでに、端午の節句には菖蒲を冠あるいは頭に巻きつけて「菖蒲鬘(あやめかずら)」という飾りとしていました。これは平安時代ごろまで続いた風俗ですが、江戸時代にも、女性は菖蒲を髪や腰にはさんで、病気をさけるまじないとしていたものです。

平安時代の騎射(うまゆみ)・競馬(くらべうま)の際には、はじめ菖蒲と蓬とを載せた机「菖蒲机」を天皇の前に供しましたが、のちにはこれが「菖蒲輿」「菖蒲御殿」へと変化していきます。

また、平安末期以降は、「菖蒲枕」という枕を節句に用いました。江戸時代の記録『御水尾院当時年中行事』によれば、「菖蒲を五、六寸ばかりに切り、太さ五寸廻りに束ね、その後、先を紙縒で結んで両方に小口に蓬を差し挟む」とあります。民間では普通の枕の上に菖蒲・蓬を折紙に包んでのせることもあったといいます。

一方、室町時代にはもともとの「蘭湯」にかわって、この枕の菖蒲を入れた「菖蒲湯」の風俗も起こりました。江戸時代になると菖蒲湯は銭湯でも行われるようになっていますし、これは今でも見られますね。

菖蒲は水辺の草ですから沼地や谷間に多いのですが、そうでなくて川底に石が敷き詰められた水辺に育った菖蒲はとくに清浄とされました。そこで、この根を細かく刻んで糸状・粉状にしたものを薬草として酒に混ぜて飲むのが「菖蒲酒」です。

また平安時代には、端午からほんの少しさかのぼる陰暦4月の「中酉日(なかとりのひ)」(現代では陽暦5月15日に固定)に、京都最大の祭りである「葵祭」すなわち「賀茂祭」が挙行されます。このころの風俗として、持ち寄った菖蒲の根の長さを競う「根合せ」の遊びが盛んに行われていました。

菖蒲は仙薬とされたのですが、音が「尚武」(武を尚(とうと)ぶ」に通ずるところから、武士にも好まれるようになっていきました。

七月の年中行事

七夕・乞巧奠(きっこうでん)

七月七日といえば、皆さんご存じの七夕さまの日ですね。七夕さま、というとどんなイメージがあるでしょうか。織姫・彦星の伝説や、短冊に願い事を書いて吊して、といった経験はどなたにもおありのことと思います。

こうした七月七日の行事はどのようにして生まれたのでしょうか。

◆「七月七日」の由来

七月七日に行事を行うことは、たいへん古くから行われたものです。そのもともとの形は、古代中国で行われた魔除けの風習だったのですが、いつの間にか牽牛・織女の伝説と結びつくようになりました。織女はその名の通り織物を織る機織り(はたおり)を司るとされていましたから、七月七日の夜に機織り(はたおり)の上達を、ひいては機織りに限らない裁縫などの手芸一般からさらに詩歌管弦など幅広い技芸の上達を祈る行事へと変わっていったようです。現在の七夕のお祭りで短冊に願いごとを書く風習は、このようなところの名残りなのでしょう。

◆「乞巧奠」のはじまり

七月七日の行事の意味が「魔除け」から「技芸の上達を願う」というものに変わると、行事そのものは「乞巧奠(きっこうでん・きこうでん、とも。)」と呼ばれるようになりました。「乞」は乞い願う、「巧」は巧みさ、「奠」は祭事、という意味ですから、「技芸の上達を願う祭事」という、まさしく内容を現した名称といえましょう。ちなみに、日本での「たなばた」という呼び方は、「棚機つ女(たなばたつめ)」、すなわち織り姫の呼び名から来ています。

◆宮中の乞巧奠

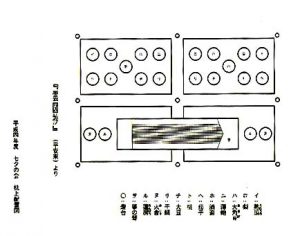

平安時代の宮中でも乞巧奠が行われていましたが、その様子については、当日、清涼殿の東庭に長筵(ながむしろ)などを敷き、その上に朱塗の高机を四脚立てて、果物や野菜などのお供えものや琴柱を立てた箏の琴などをのせたという記録が残っています。

上の図は平安時代末期の『雲図抄(うんずしょう)』という記録にある配置図です。字が見えづらくなっていますが、四脚の台の上に載せられるものとして、熟瓜・梨・大角豆・薄鮑・酒盃・茄子の他、箏の琴などが挙げられています。

そして当然ながら、こうした飾りをしつらえるだけではなく、人々が召されて和歌や管絃の催しが繰り広げられたのでした。

お中元

◇中元の意義と風習

「中元」とは、道教の三元のひとつでしたが、仏教の盂蘭盆会(お盆)との日付上の重なりもあって、今日の日本では仏教的な色彩の強い綜合風俗となっています。

古くは中元の日に「中元の祝儀」として、主人側から使用人に「お仕着せ」や「お金」などを与える風俗がありました。これが現在の贈答の習慣のもとになったもののひとつであるようです。また、「お盆」の古い風俗として、生きている親に魚を送る「生見玉(いきみたま)」というものがあり、これによって、贈る者と贈られる者と、つまり子と親との間で相互に霊力を強めあうものとされました。これらがいっしょになって、現在の中元に贈答する風俗を生んだものとも考えられます。

お盆

◇盂蘭盆会

今日の日本で「正月」とならんで年中行事を代表する「お盆」とは、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の略された名前だというのが一般的な説です。「盂蘭盆会」とは父母の寿命と七世の祖父母の冥福を祈る行事で、仏教に由来します。「盂蘭盆供」とも書きますが、この場合は「供」の字は読まずに「うらぼん」と言うのが故実とされました。

一般に、「盂蘭盆」は梵語のウランバナ(ullambana)に由来すると言われます。これは「倒懸=逆さに吊るされる」ことを意味する言葉だと解釈され、仏弟子の目蓮が亡母の餓鬼道に堕ちて倒懸の苦しみにあっていることを知り、仏陀の教えにしたがって7月15日に多くの僧侶に供養することによって、七世の父祖とともに母の霊を救った、という故実(『仏説盂蘭盆経』)に基づいています。

『日本書紀』によれば、我が国での盂蘭盆会は7世紀中葉の斉明天皇のころに始まったとされますが、平安中期には貴族社会において年中行事となっていました。現代のお盆の風習では、多くの僧侶に食物を供えるという本来の意味が薄れて、死者の追善回向に重点が移っています。これは、餓鬼道に堕ちた生類を救済する供養であり、府施行として日本仏教に取り入れられて室町時代に流行した「施餓鬼会(せがきえ)」と習合したものと考えられています。

◇お盆の意義と期日

お盆には「迎え火・送り火」や「精霊流し」の風習が広く行われてきました。7月15日という期日は仏教的な意味づけや中元の風習との関連が考えられますが、仏教・道教が伝来する以前から、日本には「常世国(とこよのくに)」信仰がありました。お盆の行事は民俗的には「精霊をあの世から迎えて、生者とともに祀る」という霊祭の変形したものだと考えられます。

なお、お盆の期間については、関東では陰暦から陽暦に切り替わった後も同じ日付で行っているため、旧習にくらべるとおよそ一ヶ月早く行っていることになりますが、関西などでは、陰暦の季節に合わせて、陽暦の8月15日を「お盆」とする地域も多くあります。

◇道教の三元

日本と同じように、古代中国の民衆の間にも、民間信仰とも言うべきさまざまな習俗がありました。漢代には中国に仏教が伝えられましたが、その体系的な教義が多くの信者を獲得するようになり、漢代の後半になると、民間信仰の側にも仏教にならって信仰を体系化しようとする動きが興りました。このとき民間信仰の指導者たちが拠りどころとしたのは、老子や荘子の思想でした。老荘思想の影響下に体系化された中国の民間信仰は、「道教」と呼ばれるようになりました。

道教では、正月十五日を「上元」、七月十五日を「中元」、十月十五日を「下元」と呼んで、特別な日とします。なかでも「中元」の日は、道教の二大神である「太上老君」と「元始天尊」とが福の世界に集う慶き日とされました。

中国、とくに中原と呼ばれた黄河流域から長江(揚子江)以北の地域では、麦作・粉食が盛んですが、この風習は漢代にペルシャ(イラン)系民族のソグド人によってもたらされたものとされます。これに伴って、ペルシャ民族の死霊祭祀と農耕儀礼の結合したものが中国に伝来し、麦作地帯における収穫祭として「中元」の行事が盛んになったものとする説があります。

九月の年中行事

菊被綿(きくのきせわた)

菊被綿(きくのきせわた)とは・・・ 九月九日重陽の節句の年中行事。前日九月八日に菊の花を真綿でおおって菊の香を移し、翌九日の朝に露に湿ったこの真綿を顔にあてて、若さを保とうとすること。

古代中国では菊は仙境に咲いている花とされ、破邪延寿の効能があると信じられていたために、この菊の香と露とで身を湿して不老長寿を願うものです。

宮中の重陽の行事としては平安前期の宇多天皇のころに始まったが、当時はとくに細かい決まりがあるわけではなかったようです。

しかし近世に入ると、「白菊には黄色の綿を また黄色の菊には赤い綿を 赤い菊には白い綿を覆う」との記述が『後水尾院当時年中行事』などに見られるようになり、さらに綿の上にも小さな菊綿をおしべのように載せることになっています。重陽の日に菊の咲かない年は、綿で菊の花を作ります。

古典文学にも『枕草子』 『源氏物語』 『弁内侍日記』などを初めとして所見が多く、中でもよく知られた逸話としては、『紫式部日記』 『紫式部集』の両方に見える記述が挙げられます。

すなわち、紫式部が藤原道長の北の方・源倫子より菊被綿を贈られて大感激し、

菊の花 若ゆばかりに 袖ふれて 花のあるじに 千代はゆずらむ

と詠んだというものです。

京都御所の御物の中に、英照皇太后御遺物として嘉永二年(1849)の重陽の節に孝明天皇からの御拝領の菊の「きせ綿」二包が保存され、ひとつには赤・黄・白の各三(直径8cm)、もうひとつには赤・黄・白の計約五十(直径2cm)が包まれているということです。

明治以降は、宮中の内外を問わずこの風習が行われている記録は明確ではありません。

十一月の年中行事

七五三・着袴(ちゃっこ)の儀・深曽木(ふかそぎ)

◆七五三のルーツ

11月には七五三のお宮参りの風がありますね。子どもの健やかな成長を祈る行事として定着しています。現在は15日を式日としていますが、これは室町時代に武家のあいだで定まった日取りです。では公家には七五三はなかったのでしょうか。

現在の七五三のもとになった行事は、やはり平安時代の公家社会にありました。ただしその起源はひとつではなく、「髪置き」・「深曽木」・「着袴」・「帯解き」といった行事が合わさって、現在の行事につながると考えられています。

◆髪置き

「髪置き」とは子どもが数えで3歳になるころの儀式で、「髪立て」とも言います。平安時代の中頃から行われていたと言われます。赤子が誕生すると胎髪(うぶげ)を剃り落とし、その後も髪は伸ばさずにいたものですが、この日から伸ばし始めるという儀式です。

鎌倉時代以降になると、子どもを碁盤に坐らせ、子どもの髪の毛にさまざまな縁起物を結びつけて、子どもの健康と成長とを願うという儀式になっていました。

儀式の日取りは、もともとは占いで吉日を選んだので一定しませんでしたが、室町時代ごろになると陰暦の11月15日が選ばれるようになり、年齢も公家は2歳、武家は3歳などと固定されるようになりました。 これらの年齢はもちろん「数え年」です。

子どもに装束を着ける

◆着袴

「着袴」とは子どもが初めて袴を着ける儀式で、ふつう「ちゃっこ」と読みます。公家の家々では平安時代の中頃にはすでに行われていたようです。年齢は3歳から8歳と一定しなかったのですが、後には5歳から7歳ごろになってゆきました。

儀式の席では、介添えのものが子どもの前に袴を捌いて置き、親が子どもを支えて両足一度に袴の中に踏み込ませ、腰を結んでやります。そしてさらに二人の大人が装束を着付けてやるのです。男児には父親、女児には母親が中心となって装束を着付けてやるのが普通でした。

平安時代以来、上流階級の服装では、男女ともに袴を着けないことは考えられません。「着袴の儀」は、「幼児から少年・少女へ」という人生の初めの節目を象徴的に表すものとも言えるでしょう。

◆深曽木

子どもの髪の毛が胸元近くまで伸びたころに、いったん髪の末を切りそろえる儀式で、「深曽木」と書いて「ふかそぎ」と読みます。「曽木」は当て字で、「削ぐ」という言葉が語源です。

この儀式も、子どもの髪の毛の長さがもとになるのですから、儀式の年齢や日取りは一定しませんでした。しかし室町のころには、男の子は5歳、女の子は4歳で行うようになり、日取りも11月や12月の吉日が選ばれるようになりました。

江戸時代の初期には、儀式の形式として「子どもに碁盤の上で左右の足に青石(または碁石)を踏んで立たせ、親が櫛と笄(こうがい)で髪を整える」という形が定着していたようです。またこのころ、儀式に臨む子どもの装束としては、皇子は「半尻(はんじり)」に「前張りの袴」で、皇女は「袙(あこめ)」姿でした。

碁盤の上に立たせる

碁盤の上に立たせる

髪を調える

髪を調える

◆帯解き

着袴の儀のときに子どもが着ている小袖は、袖に振りがあり、また両襟の先に小紐がついていてそれを背中で結んで留める形式のものです。しかしもうしばらく経つと、この小袖の襟先の紐を取り去って、大人と同じように腰に帯を締めるようになります。室町時代の末ごろからは、これも子どもの成長儀礼のひとつとして、「帯解き」・「帯直し」・「紐落とし」・「紐直し」などの名で呼ばれました。

◆「着袴の儀」と「七五三」

以上に述べたのは、もともとは別々の儀式でしたが、「着袴」と「深曽木」は実施の時期が近かったころから、やがて江戸時代になると同時に行われることも多かったようです。

現在でも皇族殿下方は、親王殿下は「半尻」、内親王殿下は「細長」の御装束で、江戸時代初期からの伝統にのっとった「着袴の儀」をお挙げになります。

「半尻」の装束

「細長」の装束

「髪置き」や「帯解き」の儀式は、現在は見られなくなってしまいましたが、「着袴・深曽木」とともに、民間の「七五三」のもとになりました。また、上記のような儀式の後には、場を改めて身内や親戚を招いた宴席が用意されましたが、これも「お宮参りの帰りに家族で会食」といった形で現代にも残っていることでしょう。

七五三の儀式に「家族で子どもの健康を祝い、成長を祈る」という意味があることは言うまでもありませんが、さらに、子どもの成長の各段階を儀式で祝うということには、段階を追って子どもを大人の世界に迎え入れる「通過儀礼」の意味合いもあり、成長にしたがって子どもに社会参加の自覚を促すという側面もあったものと思われます。11月15日という日取りは、はじめにも書いたように武家のしきたりとしてはじまったことで、公家の家々では子どもの誕生日に近い吉日を選ぶのが普通でした。してみると日取りにこだわることもないのかもしれません。子どもを大切にするという趣旨を大切にした風習として残してゆきたいものです。

新嘗祭

◆新嘗祭とは

◇意義

宮中の儀式のひとつで、天皇がその年の新穀を神々に供え、御自身も召し上がります。だれもまだ手を付けてない稔りを捧げて神を祭ることで、その年の収穫を感謝する祭儀です。

◇名称

本来は「にひなへ」でこれは「にひ(新穀)の(助詞)あへ(饗)」のつづまった言葉でしたが、はやくから「にひなめ」と転訛しました。お祭りは、古くは「にひなめまつり」と呼ばれましたが、現在では「にいなめさい」または「しんじょうさい」と読むことが多くなっています。

なお、天皇の即位後はじめての新嘗祭はとくに盛大に行われて「大嘗祭」と呼ばれます。大嘗祭の古称は「おほなめのまつり」でした。

◇期日

古くは11月下旬の卯の日に行われていましたが、明治6年以降は11月23日に行われることになり、祭日とされました。現在の「勤労感謝の日」の起源です。